水西,峰峦起伏,叠嶂连绵。计有湖山、水西、白云三座美丽如画的山峰,联袂相依,构成一个篆体“山”字。

水西山居中,竹木苍翠,郁郁葱葱。湖山雄踞于南侧,白云山蜿蜒而北。三山两壑之间,小溪曲折而下,汨汩潺潺,清脆若琴。若遇大雨之后,则有瀑布飞泻,轰隆之声,山鸣谷应。高坡低谷之上,碧树修篁,参差错落,小鸟飞鸣其间,小兽奔走其下,怡然自乐。

每年春夏之交,丛从殷红杜鹃,簇簇黄白野卉,点缀其中,争奇斗艳。秋高气爽之际,丹枫点点,野菊斑斑,又是一番景象。至于冬雪初晴之后,一派银装素裹,更是分外妖娆。一年四季,秀色可餐,游人身临其境,无不流连忘返。另外在水西、白云两山之间,溪水流至山麓,还汇成一泓清泉,明澈见底,甘冽可口水西一带,在佛教鼎盛时期,真可谓大殿连云,梵宇星布。除现已修复一新的宝胜寺外,原来还有南侧的崇庆寺和北侧的白云院。三寺并列,一字排开,俗称上、中、下三院。在三寺周围,除有一座饮誉海内,与白鹿、岳麓齐名的水西书院(一名水西精舍)外,还有很多各冠雅额的亭台楼阁,以及遥相对峙的大小双塔。令人婉惜的是,除历经千秋风雨的双塔还留存外,其余胜迹,早已废圮。

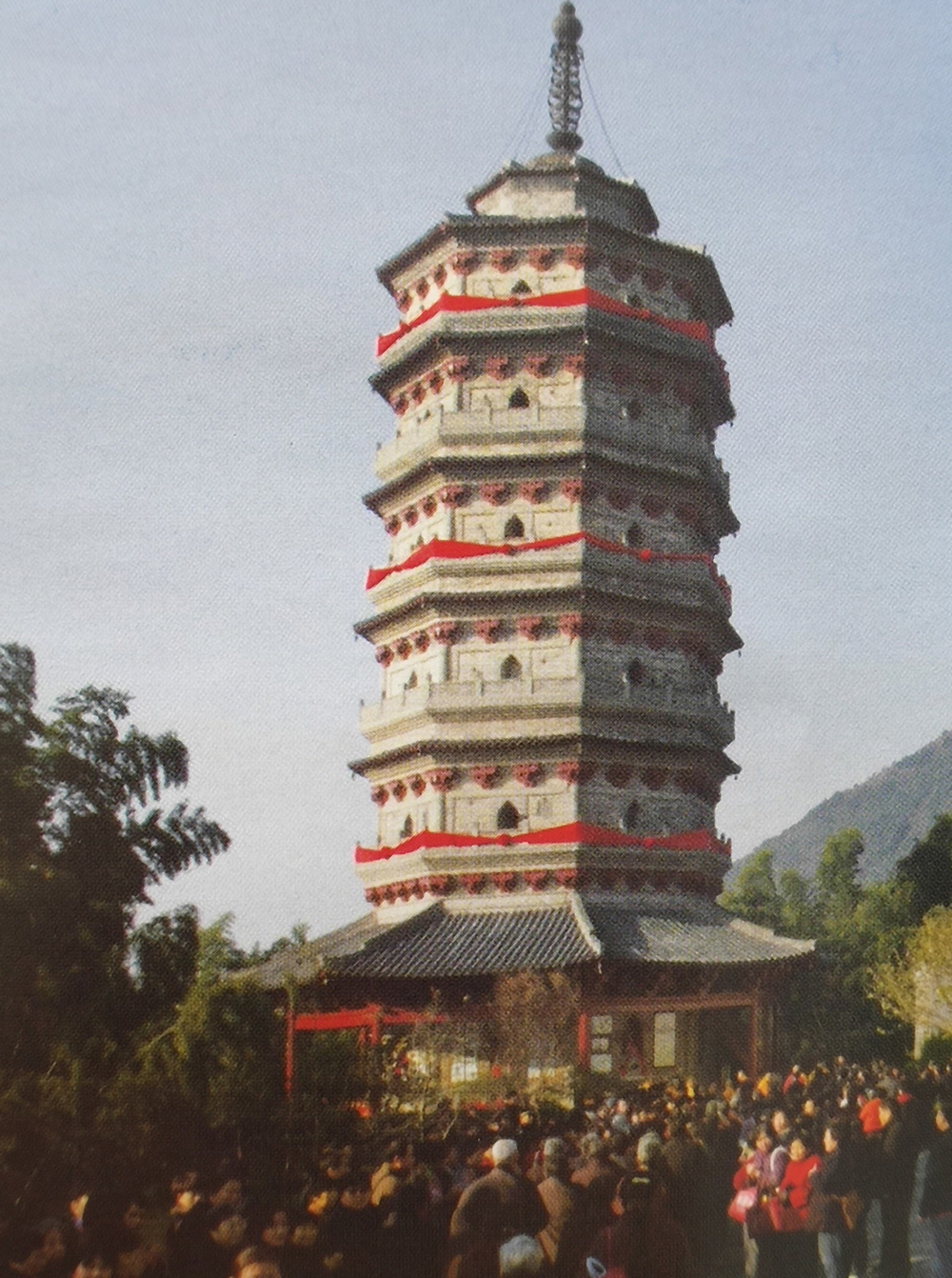

1、圣寿崇宁塔:始建于北宋徽宗崇宁间(公元1102-1106年),建成于徽宗大观二年(公元1108年),所以又称大观塔。七层八面,每层重檐翘角,砖石结构。外观气势雄伟,十分壮丽。通体高50米。塔心中空,直径约4米,塔墙厚约3米。层层筑有石级,游人可迳登塔顶。塔墙内外,嵌有宋代碑刻三十六方,多为捐款造塔之记。1980年,经安徽省人民政府公布为省级重点文物保护单位。1995年,省、县文化部门,拨专款进行了初步维修。加固塔基,修复楼层,整饰外貌,并新建塔顶。2008年,移交宝胜禅寺管理。宗行法师募资进行重修,并镌有碑记。

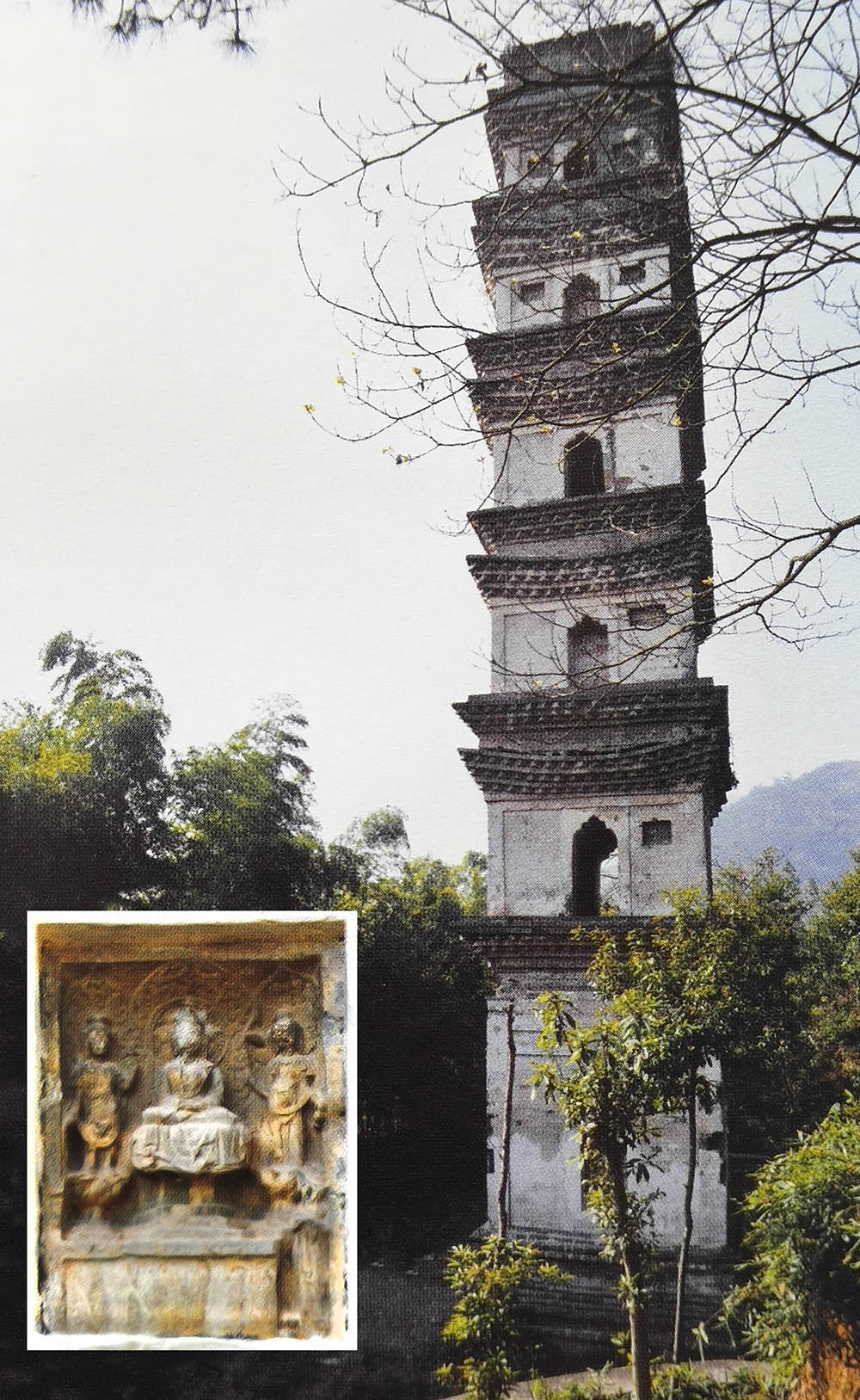

2、乾应塔:俗称小方塔。建成于南宋绍兴间(公元1131-1162年),又名绍兴塔。位于宝胜寺宝胜之东北约百余米之白云山麓,正方形,七层。高约30米。每层叠砌砖檐,通体呈白色,工整美观。各层面虚筑塔门或窗,内实,人不可登。顶层早圮。1980年,安徽省人民政府公布为省级重点文物保护单位。1995年,有关部门进行加固并稍事维修。

3、大雄宝殿:重建于清嘉庆年间(1796-1820年),前墙厚度计1.5米,脊高约9米,内廊四楹间有五拱门。其建筑特色,为他寺所罕见。面积约350平方米,坐北朝南。2012年在宗行法师领导下,大殿进行全面维修,重塑佛像,彩涂金身。

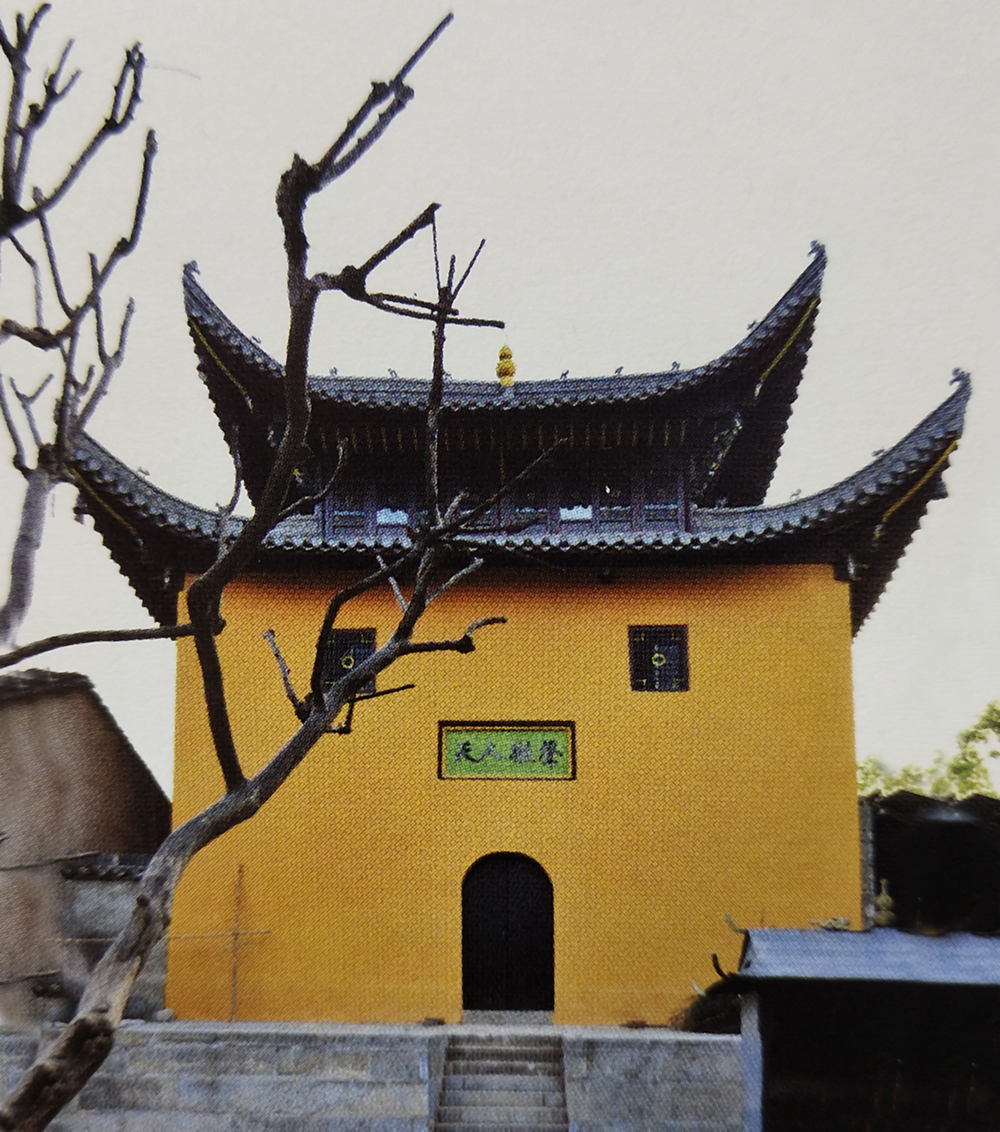

4、钟楼:原建筑为正方形,面积近100平方米,坐落于韦陀殿前院内之东侧。外观为两层构架,重檐翘角,上层为悬大钟处,壁上端饰以细方格窗台,古朴典雅。内观为三层,四根白果树大方柱竖立而纵贯上下。外墙为赭黄,墙高约12米,大门上方有榜书“声彻人天”四宇。根据建筑结构特色及其他方面构件考察,最初建于元代,其间经过多次维修,最新一次大修是在2012年。鼓楼早已夷为平地,2013年,宗行法师着手重建。

5、黄糪禅师墓塔:1986年建,位于寺门外之东侧。为单层六方形,高约2.5米,全部用石块砌成,正面朝南,嵌石碑一方,上书“本寺开山黄檗希运禅师墓塔”。1996年,又增修水泥护栏。

6、山门:2007年,住持宗行法师募资修建。

7、崇庆寺:俗称中寺。始建于南齐武帝永明元年(公元433年),位于宝胜寺之南侧。原名灵(或作凌)岩寺。宋太平兴国五年(公元980年),奉敕改名曰“崇庆寺”。鼎盛时,有十四院。曰:弥陀、大慈、罗汉、弥勒、地藏、文殊、西方、释迦、药师、华严、童师、七祖、观音、大圣。其中华严院,横跨两山,廊庑为阁道,清泉流其下,尤为佳胜之境。清嘉庆以后,因年久失修而废圮。

8、白云寺:俗称下寺。位于崇庆寺之北。始建于南齐,其兴废情况基本与“凌岩寺”(即崇庆寺)相同。唐乾宁二年(公元895年),赐额曰“白云院”。为乾应伏虎禅师道场。明正统间(公元1436-1449年)废圮。嗣后知原禅师重新修建,改名“西方院”。正德间(公元1506-1521年),迁往乾应塔前重建。崇祯间(公元1628-1644年),通称“水西首寺”。清初,被火焚毁,仅存内屋三间。

9、水西书院:又称水西精舍。位于宝胜寺之西,占地约为五公顷。明嘉靖三十一年(公元1552年),督学御史黄洪毗、知府刘起宗和知县邱时庸领导创建,建筑规模颇具,书院大门计四开间,中为“明道堂”、后为“熙光楼”,各为六间,左右两厢各为四间。此外,还建有“号舍”二十余间。熙光楼后设石梯十级而上为“仰止堂”。水西书院自明朝中叶以后,常为本县及外地的很多儒生学者讲学之所。鼎盛时,每次来此参与讲学活动的约有三百余人,可以与白鹿、石鼓、岳麓、睢阳等著名书院相媲美。其研讨儒家经典的学风,盛极一时。约在清代中叶以后,书院逐渐废圮。

10、其他:昔日星布于绿坡幽谷之间的亭台楼阁,还有:

风光阁:系根据唐宣宗(小字风光)曾隐居水西事而建。始建于宋代,原在县治之西;后被水废,乃移建于水西。

秋霜阁:建于宋代,系根据李白游水西诗句“五月思貂裘,为言秋霜落”而命名。位于崇庆寺后的两涧之间,涧水清冷,大雨后则瀑布自高而下,修竹古木,掩映左右,为“水西八景”之一。

凉风阁与回澜阁:均在水西精舍前,取李白诗句而命名。

清湍亭:在崇庆寺旁,宋代建。

东峰亭:在白云寺南侧。后圮。唐开成三年(公元838年),县令裴丹重建。

烟雨亭:在宝胜寺前,始建于明初。清代前期,叠经维修和重建。

溅玉亭:在秋霜阁前。亭跨小涧而建,雨后,瀑布飞溅其下。因景而得名。

刘遗民钓台:在水西寺西侧白云潭上,为刘遗民辞官后垂钓处。有巨石岿然,下临潭水。

领要亭与回波亭:均在刘遗民钓台之侧,皆始建于宋代。

云锦堂:在秋霜阁之后,横跨西山,廊庑为阁道,亦以李白诗句而命名。

凌风台:在水西精舍前。取李白诗句“凌风振寥廓”而命名。

伏虎禅师石:在白云寺后。

粲公楼与清居台:座落位置与兴毁情况,均不可考。 |